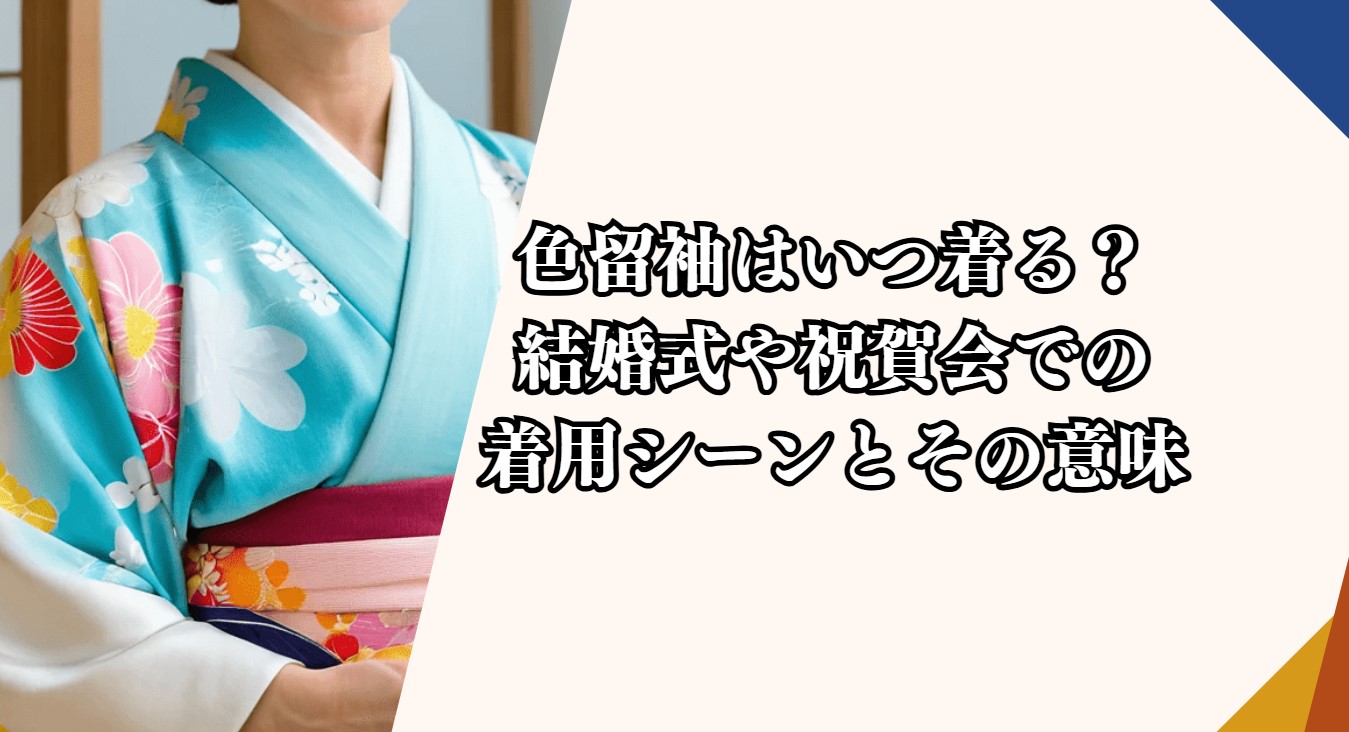

色留袖(いろとめそで)は、格式のある着物の一つで、主に冠婚葬祭などの重要な儀式や式典で着用されます。

特に、色留袖は華やかさがありながらも、礼儀を重んじた場に適した装いです。

以下に、色留袖を着る主なシーンについて詳しくご紹介します。

色留袖とは?

色留袖着たのだ pic.twitter.com/XvVBMhv4EZ

— ふうか【シュレ犬】 (@morifuuka0526) December 6, 2023

色留袖(いろとめそで)は、日本の伝統的な着物の一つで、特に格式が高く、華やかさと品位を兼ね備えた装いです。

通常、色留袖は一つの模様やデザインで全体的に染められ、特に上半身に華やかな模様が施されていることが特徴です。

これは、上品でありながらも、祝祭や正式な場面にふさわしい装いとされています。

色留袖は、黒留袖(くろとめそで)と同じように、結婚式やその他の正式な儀式で着用されることが多いですが、黒留袖とは異なり、全体に色が入っており、デザインや色合いのバリエーションが豊富です。

そのため、結婚式などのお祝い事で着用されることが多い一方で、黒留袖と同じように、礼儀を守るために着るべき場面が多くあります。

色留袖を着るシーン

卒園式に色留袖着て行ったら流石に格が高すぎる?

紋なしと一つ紋はOKって書かれてるサイトもあるんだけど格が高すぎるって書かれてるサイトが多いなー

でも正直わからんくない?←

しれっと小紋着て行ったみたいにしれっと色留袖きてもいいかな?帯とか小物は変えるんだけどこんなやつ pic.twitter.com/C1Wemj3YLM

— アリズ🐟だし巻き玉子 (@aliz0etc) March 15, 2024

色留袖は、特に以下のようなシーンで着ることが一般的です。

これらの場面では、色留袖を着ることで、格式を保ちながらも、華やかで優雅な印象を与えることができます。

結婚式

色留袖が最もよく着用される場面は結婚式です。

特に、新婦の母親や親族が着ることが多いです。結婚式では、基本的に新婦が最も注目されるため、他の親族の衣装は目立ちすぎないように気を付ける必要があります。

しかし、色留袖は華やかな色や美しい模様が施されているため、控えめでありながらも十分に華やかさを表現できます。

新婦の母親や姉妹など、近親者が色留袖を着ることで、式全体の格式を保ちながらも、重要な立場にふさわしい装いができます。

- 新婦の母親:新婦の母親は、結婚式において最も重要な立場にあるため、色留袖を着ることが一般的です。色留袖は、その華やかさと格式を兼ね備えているため、母親としての品位を保ちながら、祝福の気持ちを表現するのに最適です。

- 親族や近親者:新郎の母親、新婦の母親以外の親族(祖母、姉妹、叔母など)も色留袖を着ることがあります。特に親しい関係者や高齢の親族が色留袖を着ることで、式の重みや家族の絆を表現することができます。

披露宴や祝賀会

結婚式の後に行われる披露宴や祝賀会でも色留袖を着ることができます。

披露宴は結婚式よりも少しカジュアルな雰囲気が漂う場合がありますが、それでも格式は保たれるべきです。

色留袖は、華やかなデザインでありながらも、過度に派手ではなく、適度に控えめな印象を与えるため、披露宴にぴったりです。

特に披露宴で着る場合は、色やデザインの選び方で、より個性的で上品な印象を作り出せます。

また、成人式や長寿祝いなどの祝賀会でも色留袖を着ることがあります。

成人式では、成人を迎える女性が華やかな装いで式に臨むことが一般的ですが、長寿祝いや還暦祝いなど、年齢を重ねた方が色留袖を着ることもあります。

特に、還暦や古希(70歳)などの節目となる年齢の方々が着ることで、祝福の気持ちをより深く表現することができます。

儀式や式典

色留袖は、結婚式や祝賀会だけでなく、儀式や式典でも着ることができます。

例えば、成人式や初宮参り、七五三の祝賀、初節句など、人生の節目にあたる行事で色留袖を着ることが一般的です。

これらの場面では、祝賀の意味を込めて色留袖が選ばれます。

特に、成人式などの重要な儀式では、年齢を重ねた親族や親戚の女性が色留袖を着ることで、式典の格式が保たれ、祝福の気持ちを表現することができます。

色留袖と黒留袖の違い

色留袖と黒留袖は、どちらも正式な場面で着用される着物ですが、いくつかの点で異なります。

色留袖

色留袖は、文字通り「色」の入った留袖です。

全体に色が施されており、華やかで温かみのある印象を与えます。

上半身に絵画のような美しい模様や刺繍が施され、着物の生地や柄にこだわりが見られることが特徴です。

結婚式や披露宴、祝賀会など、祝福を表すために着られます。

黒留袖

黒留袖は、その名の通り黒い生地で作られた留袖です。

黒留袖は、色留袖と比べると、より落ち着いた印象を与え、特に格式が高い場面に適しています。

黒留袖は、主に新郎新婦の母親や、親戚、その他の重要な立場にある女性が着ることが多く、黒留袖には金や銀の刺繍で模様が施されていることが多いです。

色留袖を着る際の注意点

色留袖は、日本の伝統的な礼装の中でも格式が高い衣装であり、正しい場面で正しいマナーを守って着用することが求められます。

特に結婚式や祝賀会、また正式なイベントで着用されることが多いため、その着こなしには気を使う必要があります。

ここでは色留袖を着る際の注意点をいくつかご紹介します。

保存状態を大切にする

色留袖は高価な着物であるため、保存状態を常に良好に保つことが重要です。

長期間着ることがない場合でも、湿気や直射日光を避ける場所に保管することが大切です。

着物用の防虫剤を使用したり、風通しの良い場所に保管することで、虫食いやカビの発生を防ぐことができます。

また、保存する際はきちんとたたんで収納することがポイントです。

適切な保管を行うことで、長期間その美しさを保つことができます。

特に、色留袖は高級な素材が使われているため、品質を保つために定期的なメンテナンスが欠かせません。

もししばらく着用していない場合には、専門店に依頼して洗濯やクリーニングを行うと良いでしょう。

場に適したデザインを選ぶ

色留袖のデザインには様々なバリエーションがあり、着る場面によって選び方を工夫することが大切です。

例えば、結婚式では華やかな模様や色合いが施されたものを選ぶことが一般的ですが、披露宴やその他の祝賀会では少し控えめなデザインが求められることもあります。

特に、色留袖には金や銀の糸を使った豪華な刺繍や模様が特徴的で、シーンにふさわしいデザインを選ぶことで、周囲に配慮した着こなしが可能です。

結婚式の場合、花嫁や新郎側の親族が色留袖を着用することが多いため、色合いは慎重に選びましょう。

色留袖の色は、赤や青、緑などの華やかな色が使われることが多いですが、結婚式の主役である花嫁と被らないように配慮することが大切です。

また、金糸や銀糸が施された模様も、華やかでありながら上品な印象を与えます。

模様としては、吉祥の花や、縁起の良い鶴や鯉のデザインが人気です。

一方、披露宴やお祝いの会など、より控えめな場面では、無地や落ち着いた色合いの色留袖を選ぶことが望ましいです。

過度に華やかなものよりも、シンプルなデザインや落ち着いた色味が好まれることがあります。

色留袖の選び方一つで、場の雰囲気や着る人の立場に合わせた印象を与えることができるため、注意深く選ぶことが必要です。

着る時のマナー

色留袖を着る際には、着用する場のマナーを守ることが大切です。

結婚式では、主役である花嫁を引き立てることが最優先であるため、過度に派手な振る舞いや目立つような行動を避け、周囲の人々に配慮した行動を心掛けましょう。

また、席の配置にも注意が必要です。

一般的に、親族や近親者は前席に座ることが多いため、座る場所に関しても確認しておくと良いでしょう。

さらに、色留袖を着る際の小物選びにも気を使う必要があります。

帯締めや帯揚げは、着物のデザインに合わせた色や柄を選び、全体の調和を考えてコーディネートすることが大切です。

また、足元にも注意が必要で、草履やバッグなどは、あくまで色留袖の格式に合ったものを選ぶようにしましょう。

髪型やメイクにも配慮を

色留袖を着る際は、髪型やメイクも重要なポイントとなります。

特に結婚式や祝賀会などのフォーマルな場では、髪型も整えて華やかさを演出することが求められます。

髪型は、あまりにもカジュアルすぎないようにし、和装に合った上品なスタイルを選びましょう。

高髪やアップスタイルが一般的ですが、髪飾りにも注意が必要です。

また、メイクに関しては、和装に合わせたナチュラルで落ち着いたメイクを心掛けると良いでしょう。

強すぎるメイクや派手なメイクは、色留袖の品格を損なう可能性があるため、シンプルで上品な印象を与えることを意識してメイクを仕上げましょう。

お手入れと修理の重要性

色留袖は、長年大切に使いたいものです。

着用後にはお手入れを行い、汚れが残らないように注意しましょう。

また、もし傷や破れがあった場合は、早めに修理をすることが大切です。

専門の着物の修理業者に依頼すれば、元の美しさを保ちながら修復できます。

特に金糸や銀糸が使用された部分は、デリケートであるため、注意深く扱うことが求められます。

お手入れを怠ると、糸がほつれてしまったり、色が落ちたりする恐れがあるため、定期的なメンテナンスを心掛けることが重要です。

まとめ

色留袖は、日本の伝統的な礼装の一つであり、特に結婚式や披露宴、成人式、祝賀会など、格式の高い場面で着用されます。

華やかな色合いや美しい模様が特徴的で、祝福の気持ちや格式を表現するために最適です。

着るタイミングや場面に応じて、慎重に選び、品位を保ちながらその美しさを楽しむことができる着物です。

コメント