着物には、単なる装飾としての役割だけでなく、着物柄に込められた深い意味が存在します。

これらの柄は、日本の自然や文化、さらには人々の願いや思いを表現するために使われてきました。

柄ひとつひとつには、意味や象徴が込められており、その選び方が場面に応じて重要です。

特に、着物柄には縁起の良いものや悪いものがあります。

例えば、結婚式やお祝いの席では縁起の良い柄が選ばれることが多く、反対に悲しい出来事には縁起の悪いとされる柄が避けられます。

これから、縁起の良い柄と悪い柄について、それぞれの意味を紹介し、着物柄の選び方について考えていきます。

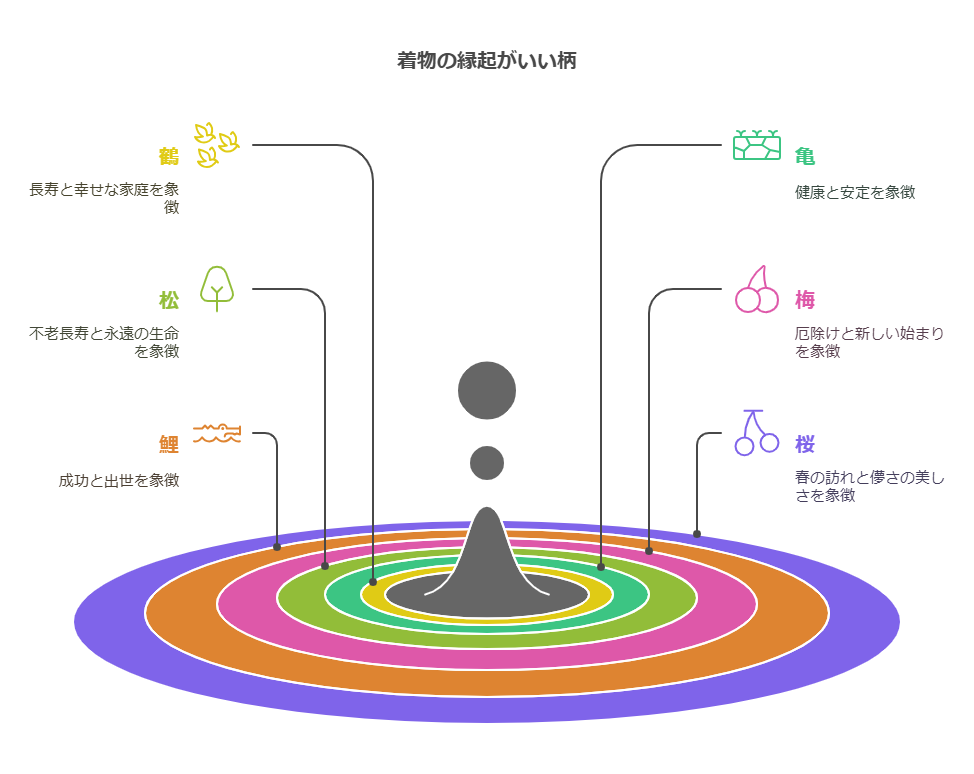

着物の縁起の良い柄

着物に使われる柄には、特に縁起が良いとされるものがいくつかあります。

これらの柄は、長寿や繁栄、幸福を象徴し、祝い事や特別な場面にふさわしいものです。

縁起が良い柄を選ぶことで、ポジティブなエネルギーを身にまとい、気持ちがより一層高まります。

松竹梅(しょうちくばい)

松竹梅の柄は、日本の伝統的な柄の中でも最もポピュラーなものの一つです。

松、竹、梅は、どれも縁起が良いとされています。

松は、寒い冬を乗り越えて常に緑を保つことから、永遠の命や不老不死を象徴しています。

竹はまっすぐに伸びることから、成長や繁栄を意味し、梅は、寒い季節に最初に花を咲かせることから、新たな始まりや希望を象徴しています。

松竹梅が一緒に描かれることで、長寿や繁栄、希望という三つの願いを込めることができるため、結婚式や成人式、新年の祝賀にぴったりの柄です。

この柄は、特に祝賀や新しいスタートを祝う場面でよく使われます。

鶴亀(つるかめ)

鶴亀も、縁起の良い柄として非常に人気があります。

鶴は長寿を、亀は安定や堅実さを象徴しており、この二つの動物が組み合わさった鶴亀の柄は、永遠の命や安定した幸せを願うものとして多くの祝賀事に使われます。

鶴はその美しい姿からも、長寿と平穏無事な生活を象徴し、亀はその歩みの遅さから慎重さや堅実さを意味しています。

結婚式や誕生日などの祝い事にふさわしい柄で、幸せな生活を送るための願いが込められています。

鳳凰(ほうおう)

鳳凰は、伝説の中で最も神聖な鳥とされ、幸運や繁栄を象徴する存在です。

鳳凰が登場する柄は、特に祝賀の場面で選ばれることが多いです。

この鳥は、長寿と幸せ、または新しい始まりを意味し、人生の大切な節目にふさわしい柄と言えます。

鳳凰が描かれた着物は、まさにその美しさと力強さを象徴しています。

結婚式など、人生の新たなスタートを祝う場面では、幸せと繁栄を祈る気持ちが込められているため、非常に人気があります。

立涌(たてわく)

立涌は、波のように上下に曲線が繰り返される柄です。

この柄は、波の起伏に似た形から「人生の波乱を乗り越える」という意味が込められています。

また、波が上がったり下がったりすることから、安定した成長や繁栄を象徴するものともされています。

そのため、立涌は祝賀の席にふさわしい柄で、特に新たな始まりや未来に向かって進んでいくことを祝う場面で使われることが多いです。

新たな人生のスタートを祝う結婚式や成人式などで、この柄を使うと、ポジティブなエネルギーを感じさせることができます。

桜(さくら)

桜は、日本を代表する花であり、春の訪れを象徴するものとして広く知られています。

桜の花が咲く様子は、繁栄や新たな始まり、希望を意味しており、非常に縁起の良い柄です。

桜の柄は、特に春に着物を着る場面で多く見られますが、結婚式や祝い事などにも使われることが多いです。

桜は、短い期間で花を咲かせることから、人生の大切な瞬間を祝う意味が込められています。

希望や幸運を祈る気持ちが込められた桜柄の着物は、晴れやかな日を祝うための最適な選択と言えるでしょう。

富士山

富士山は、霊峰として日本の象徴的な存在であり、平穏無事、長寿、繁栄を意味します。

富士山をモチーフにした着物柄は、特に祝い事や正月の席でよく見られます。

富士山は、日本人にとって特別な存在であり、その姿を見ることで心が洗われ、また新たな力をもらうと感じる人が多いです。

富士山の柄を着物に使うことは、幸運や成功を引き寄せるための強い象徴となり、新しい一年を迎える正月や新たな始まりを祝う場面で最適です。

特に、結婚式や成人式、卒業式など、人生の節目にぴったりの柄です。

着物の縁起の悪い柄

一方で、着物柄の中には縁起が悪いとされるものもあります。

これらの柄は、特定の場面では避けられることが一般的です。

縁起が悪いとされる柄は、悲しみや不運を象徴していたり、過去の出来事に関連したりするため、使い方に注意が必要です。

忍び柄(しのびがら)

忍び柄は、歴史的に忍者に関連する柄として知られています。

忍者は、戦国時代などで使われた暗殺者やスパイであり、そのイメージから、忍び柄は縁起が悪いとされることがあります。

特にお祝い事や祝い事に使うのは避けられます。

また、忍び柄は、闇にひそむもの、隠しごとや秘密などを象徴するため、祝い事には不適切とされています。

忍び柄が使われる場面としては、時代劇やテーマパークの衣装などが挙げられますが、正式な場面では避けられることが多いです。

鬼(おに)

鬼は、日本の伝説や民話において、しばしば悪者や厄介な存在として描かれています。

鬼の顔や形は、その恐ろしさや不吉なイメージを伝えるものであり、特に祝い事には避けられることが一般的です。

また、鬼の柄が入った着物は、葬儀やお悔やみの場面でも使われることはありません。

鬼のイメージが持つ「邪悪さ」や「不吉さ」が、祝いの気持ちや吉兆を妨げると考えられています。

鳩(はと)

鳩は、平和や愛の象徴としても使われることがある一方で、縁起が悪いとされる場面も存在します。

特に、鳩が死んだり不安定な状況にある姿で描かれる場合、そのイメージが不吉であるとされます。

鳩自体は平和の象徴であり、愛を表すこともありますが、逆にその「死」を暗示させるような描写がされると、避けられる場合があります。

鳩の柄が使われる場面は限られており、特にお祝い事では使わないほうが無難です。

蛇(へび)

蛇は、古くから日本や中国をはじめ、世界中で神聖視されることもありますが、一方で縁起が悪いとされることもあります。

特に、蛇の姿が描かれた柄は、陰湿なものや裏切りを象徴するとされ、祝い事や正月などの明るい席では避けるべきとされています。

蛇はまた、変身や再生の象徴としても使われることがありますが、その特徴的な姿から不安や恐れを抱かせる場合もあります。

そのため、葬儀などの厳粛な場では避けられることが多く、避けた方が無難です。

鷲(わし)

鷲は、その強い翼と力強いイメージから、英勇や力を象徴する動物です。

しかし、鷲の姿が描かれる場合、その力強さが「暴力」や「強引さ」を感じさせることがあり、これが縁起の悪いとされる理由です。

特に祝い事の席では、このようなイメージが不吉だと考えられるため、鷲の柄を避けることが推奨されます。

鷲は、戦争や支配を象徴するイメージが強く、祝いの場でその力強さを表現することは、逆に周囲に不快感を与えることもあります。

よって、鷲をモチーフにした柄の着物は、祝い事の席では選ばれないことが多いです。

牡丹(ぼたん)

牡丹は、豪華で美しい花として愛されており、その美しさを象徴する柄として人気ですが、牡丹の花を使った着物には、注意が必要です。

特に、牡丹の花が描かれた柄が「死」を象徴するとされる場合があります。

これは、牡丹がその美しさを持ちながらも、すぐに散ってしまうことから、命の儚さを意味することがあるからです。

だからこそ、葬儀や法事など、死に関する場面では避けるべきとされています。

牡丹は、豪華で華やかな印象を与えるため、祝い事には向かないとされます。

着物柄を選ぶ際のポイント

着物を選ぶ際には、柄一つ一つが持つ意味を理解することが大切です。

縁起の良い柄や悪い柄を知ることで、シチュエーションに合った着物を選ぶことができ、より一層その場を彩ることができます。

例えば、結婚式や成人式などのお祝いの席では、縁起の良い柄を選ぶことが重要です。

松竹梅や鶴亀など、長寿や繁栄を意味する柄は、特にこれらの場面にぴったりです。

逆に、葬儀やお悔やみの席では、縁起が悪いとされる柄を避けることが礼儀となります。

また、着物柄を選ぶ際には、その柄が持つ意味だけでなく、色やデザインにも気を配ることが大切です。

例えば、色によっても縁起が異なります。赤や白はお祝いの席にふさわしい色ですが、黒や紫はお悔やみの席に使われることが多いです。

柄と色が一体となって、着物全体の意味を作り上げるため、バランスを考えた選択が重要です。

まとめ

着物柄に込められた意味を理解することは、日本の文化や伝統を深く知ることにつながります。

縁起の良い柄を選ぶことで、祝賀の気持ちをより一層引き立てることができますし、逆に縁起が悪いとされる柄を避けることで、場にふさわしい着物を選ぶことができます。

松竹梅や鶴亀、鳳凰といった縁起の良い柄は、お祝い事にぴったりの柄であり、これらを身にまとえば、幸せや繁栄を祈る気持ちが込められます。

反対に、忍び柄や鬼、鳩の柄などは、縁起が悪いとされるため、特別な場では避けることが望ましいです。

着物を選ぶ際には、柄だけでなく、色やデザインのバランスにも注意を払い、その時々にふさわしいものを選ぶことが、より深い意味を感じることにつながります。

日本の伝統的な美しさを感じながら、着物の柄に込められた意味を大切にし、選び方を楽しんでください。

コメント