反物を購入したら、仕立てる前に水通しをしておくと安心です。

水通しとは、生地を水に浸してあらかじめ縮みを防ぐ作業のことをいいます。

この作業をしないと、仕立てた後に着物や浴衣が縮んでしまうことがあります。

自分でできる方法を詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

反物の水通しが必要な理由

反物は、製造過程でさまざまな処理が施されており、そのまま仕立てると着用後に思わぬトラブルが起こることがあります。

そのため、仕立てる前に水通しをしておくことで、生地の状態を安定させ、より長く美しい状態を保つことができます。

水通しが必要とされる理由を詳しく解説します。

仕立て後の縮みを防ぐため

天然繊維の生地は、水に濡れると繊維が収縮する性質を持っています。

特に木綿や麻の生地は、吸水すると繊維が引き締まり、大きく縮むことがあります。

そのため、水通しをせずに仕立ててしまうと、初めて洗濯した際に着物や浴衣のサイズが変わってしまう可能性があります。

例えば、木綿の反物の場合、初回の水通しでおよそ5~10%ほど縮むことがあります。

着物の丈に換算すると、数センチから10センチ近く縮むこともあり、これを考慮せずに仕立ててしまうと、想定より短い着物が出来上がってしまいます。

特に浴衣のように、洗濯する機会が多いものほど、水通しをしておくことが重要です。

生地の風合いを整えるため

反物は、織り上げた後に糊付けや仕上げ加工が施されていることが多く、新品の状態では生地が硬く感じられることがあります。

水通しをすることで、この糊や仕上げ剤が落ち、より自然な風合いに仕上がります。

特に、肌に直接触れる木綿の着物や浴衣は、水通しをすることで柔らかくなり、着心地が良くなります。

また、麻の反物は新品の状態ではハリが強く、ゴワゴワした質感のものもありますが、水通しをすることで程よい柔らかさが生まれ、しなやかな風合いになります。

こうした生地の変化は、着物の着心地やシルエットにも影響を与えるため、水通しをしてから仕立てることで、より快適に着用することができます。

色落ちやムラを防ぐため

染められた反物は、水に触れることで余分な染料が落ちることがあります。

特に藍染や草木染めなどの天然染料を使用した生地は、初めのうちは色落ちしやすい傾向があります。

水通しをすることで、余分な染料を落としておけば、仕立てた後の着物が洗濯で色移りしにくくなります。

また、水通しをしないまま仕立ててしまうと、着用後に汗や湿気によって部分的に縮んでしまい、シワや変形の原因となることがあります。

特に胴回りや袖口のように、汗をかきやすい部分は、長年着ていると縮みやすくなるため、事前に水通しをしておくことで、全体のバランスを保ちやすくなります。

仕立ての精度を高めるため

水通しをすることで、生地の歪みを整えることができます。

新品の反物は、織りの際に糸の張力が均一でない場合があり、少し歪んでいることがあります。

水に浸すことで繊維がリラックスし、自然な状態に戻るため、仕立てたときのシルエットが美しく仕上がります。

特に、浴衣や木綿の着物は、シンプルな仕立てが多いため、生地の縮みや歪みがそのまま見た目に影響しやすくなります。

水通しをしておくことで、生地の状態が安定し、裁断や縫製がしやすくなるため、仕立ての精度が向上します。

長く愛用するための準備

着物や浴衣は、長く愛用することが前提とされています。

特に、木綿や麻の着物は、普段着として繰り返し着用し、洗濯をする機会も多くなります。

そのため、仕立てる前にしっかりと水通しをしておくことで、長年にわたって安定した状態で着ることができます。

また、水通しをしておくことで、生地の目が詰まり、強度が増すというメリットもあります。

織りたての生地は、糸の密度がまだ安定していないことがあり、水を含ませることで繊維が整い、丈夫な状態になります。

これにより、洗濯や着用による摩擦に対しても耐久性が増し、長く着続けることができるようになります。

水通しに向いている生地

反物にはさまざまな種類があり、水通しをしたほうが良いものと、しないほうが良いものがあります。

生地の特性を理解せずに水通しを行うと、風合いや強度に影響が出ることがあるため、慎重に判断することが大切です。

ここでは、水通しに向いている生地と、避けたほうが良い生地について詳しく解説します。

水通しが必要な生地

木綿や麻の反物は、水通しをすることで縮みを抑えたり、風合いを整えたりすることができるため、仕立てる前に行うことが推奨されています。

これらの生地は吸水性が高く、水を含むと膨張し、その後乾燥する際に縮む性質があります。

そのため、仕立てた後に縮んでしまうのを防ぐためにも、水通しが重要になります。

木綿の反物は水通しが必要

木綿の反物は、浴衣や普段着の着物に広く使われています。

新しい木綿の生地には、製造時に糊がついていることが多く、水通しをすることで糊を落とし、より柔らかい風合いにすることができます。

また、洗濯を繰り返すことで徐々に縮んでいきますが、水通しをしておくことで大きな縮みを防ぎ、仕立てた後も安心して着ることができます。

特に、藍染の浴衣地は縮みやすいため、水通しを行うことがほぼ必須となります。

麻の反物も水通しが必要

麻は吸湿性や通気性に優れ、夏の着物や長襦袢に使われることが多いです。

麻の繊維は水に濡れると締まりやすく、乾燥するとさらに縮むため、木綿よりも縮みが大きくなることがあります。

小千谷縮や越後上布のような伝統的な麻の織物は、水通しをすることで生地が安定し、仕立て後のサイズ変化を防ぐことができます。

麻の生地はシャリ感が特徴ですが、水通しをすることで少し柔らかくなり、肌触りも良くなります。

水通しをしないほうが良い生地

すべての反物が水通しに適しているわけではなく、水通しを避けたほうが良い生地もあります。

特に、絹や化学繊維の反物は、水に濡れることで風合いが変わってしまったり、ダメージを受けたりする可能性があるため注意が必要です。

絹の反物は水通しを避ける

絹の反物は、水に弱い繊維のため、水通しをすると繊維が変質しやすく、風合いが損なわれることがあります。

水分を含むことで硬くなったり、シワがつきやすくなったりするため、水通しをするよりも「地入れ」という処理を行うのが一般的です。

地入れとは、適度な湿気を与えながらアイロンをかけることで、縮みや歪みを整える方法です。

特に、正絹の訪問着や留袖、縮緬や紬などの反物は水通しをしないほうが良いとされています。

化学繊維の反物は水通しが不要

ポリエステルやレーヨンなどの化学繊維は、人工的に作られているため、水を吸収しにくく、縮みにくい性質を持っています。

そのため、化学繊維の反物は基本的に水通しをする必要がありません。

ポリエステルの着物や浴衣は、洗濯をしてもほとんど縮まないため、水通しをしても大きな変化はありません。

レーヨンやキュプラのような再生繊維は、水に濡れると極端に弱くなり破れやすいため、水通しをしないほうが安全です。

生地の特性を理解して適切な処理を行う

反物の種類によって、水通しが必要なものとそうでないものがあります。

木綿や麻の生地は水通しをすることで縮みを防ぎ、仕立てた後のサイズ変化を抑えることができます。

一方で、絹や化学繊維の生地は水に弱いため、水通しをすると風合いが損なわれる可能性があります。

反物の特性をしっかりと理解し、適切な処理を行うことが大切です。

自分で判断が難しい場合は、専門の業者に相談することで、反物に最適な処理方法を選ぶことができます。

水通しの準備

水通しをする前に、必要なものをしっかりと揃えておくことが大切です。

準備が整っていればスムーズに作業が進み、反物への負担も最小限に抑えることができます。

ここでは、自宅でできる方法を紹介しながら、準備のポイントについて詳しく説明します。

準備するもの

- 大きめの浴槽やタライ

- 反物がしっかり浸かる量の冷水

- 洗濯機(脱水用)

- 物干し竿やハンガー

- タオル(余分な水分を拭き取るため)

準備ができたら、さっそく水通しを始めていきます。

水通しを行うためには、反物全体がしっかりと浸かるだけのスペースが必要です。

一般的には浴槽やタライを使うことが多く、水がたっぷり入る場所を確保しておくと安心です。

また、水を吸った反物は重くなるため、干すときに十分なスペースを確保しておくことも重要です。

反物を水通しする際に用意するものとして、大きめの浴槽やタライがあると便利です。

広げた状態の反物がしっかりと水に浸かるよう、できるだけ大きな容器を選ぶのがポイントです。

もし適当なものがなければ、洗面台やシンクを使うこともできますが、水量が少ないと効果が薄れるため注意が必要です。

水通しには冷水を使うのが基本です。

お湯を使うと生地が急激に縮んでしまったり、繊維が傷んだりすることがあるため、必ず常温または冷水で行うようにしましょう。

また、脱水に洗濯機を使うと便利ですが、手で水分を抜く方法もあります。

洗濯機を使用する場合は、短時間で軽く脱水する程度にとどめることが大切です。

干すときに必要な物干し竿やハンガーも準備しておきましょう。

反物をできるだけシワにならないように干すため、幅広のハンガーや長めの竿があると理想的です。

さらに、余分な水分を拭き取るためのタオルを用意しておくと、乾燥時間を短縮できます。

特に厚手の木綿や麻の反物は水を多く含むため、しっかりと水気を拭き取ることで干しやすくなります。

水通しを始める前の準備

道具の準備が整ったら、次に反物をたたむ作業を行います。

反物をそのまま広げた状態で水に浸けると、絡まったり、ムラができたりすることがあるため、屏風だたみ(蛇腹折り)にするのが一般的です。

屏風だたみにすることで、水が生地全体に均等に行き渡りやすくなり、縮み具合が均一になります。

屏風だたみをする際は、できるだけ同じ幅に折りたたむことを意識しましょう。

幅がバラバラだと、水通しの際にムラができやすくなるため、注意が必要です。

また、折りたたむ前に生地を軽く叩いてしわを伸ばしておくと、仕上がりがきれいになります。

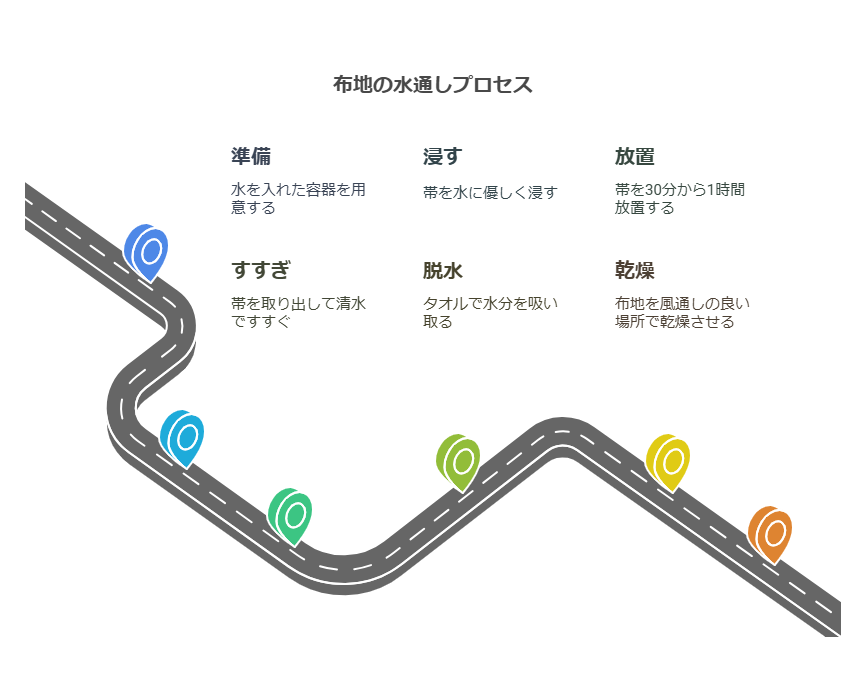

水通しの手順

水通しは、生地に無理な負担をかけず、慎重に進めることが大切です。

特に水温や乾燥の仕方によって、仕上がりの風合いが変わるため、手順をしっかりと守りながら作業を進めることが重要になります。

反物を水に浸ける

準備ができたら、浴槽やタライに冷水を張り、たたんだ反物をそっと浸けます。

急に押し込むと水の浸透が不均一になることがあるため、ゆっくりと水に馴染ませるようにすると良いです。

反物が完全に水を吸収するまで、そのままの状態で1時間ほど置いておきます。

生地によっては、水に入れた瞬間に少し色が出ることがありますが、これは余分な染料が落ちているだけなので特に問題はありません。

ただし、極端に色が抜ける場合は、染色の定着が弱い可能性があるため、様子を見ながら慎重に作業を進めます。

軽く脱水する

水通しが終わったら、反物を取り出して余分な水分を抜く作業を行います。

洗濯機の脱水モードを使うと便利ですが、長時間の脱水は避け、短時間で済ませるのがポイントです。

洗濯機を使用する場合は、1分ほどの短時間で軽く脱水する程度にしましょう。

長時間脱水をするとシワがつきやすくなり、仕上がりに影響を与える可能性があります。

もし洗濯機が使えない場合は、手で優しく押しながら水分を抜く方法もあります。

手で脱水する場合は、強く絞りすぎないように注意しながら、軽く押すようにして水を抜くのがコツです。

反物を干す

脱水が終わったら、すぐに反物を干す作業に移ります。

水分を含んだ反物は重たくなっているため、しっかりと支えながら干すことでシワやヨレを防ぐことができます。

反物は、物干し竿にかけて陰干しをするのが基本です。

直射日光に当てると色が変わってしまうことがあるため、風通しの良い日陰で干すのがベストです。

特に藍染の木綿や麻の生地は、日光による色褪せが起こりやすいため、干す場所には十分注意しましょう。

反物を干すときは、できるだけ広げた状態にし、均等に風が通るようにすることが大切です。

広い場所が確保できる場合は、複数本の物干し竿を使って、生地を折りたたまずに広げて干すとより理想的な仕上がりになります。

乾燥時間は生地の厚さや天候によって異なりますが、完全に乾くまで数時間から1日ほどかかることがあります。

急いで乾かすためにドライヤーやヒーターを使うと、生地が縮んだり硬くなったりする可能性があるため、自然乾燥を基本とするのが良いです。

仕上げのアイロン掛け

水通しが終わり、反物が完全に乾いたら、最後の仕上げとしてアイロンをかけます。

アイロンをかけることで、生地の表面が整い、仕立てる際の作業がしやすくなります。

アイロンをかける際は、中温から低温に設定し、生地の種類に応じて適切な温度を選ぶことが重要です。

特に麻の反物はシワになりやすいため、しっかりとアイロンをかけることで、美しい仕上がりになります。

反物の水通しは、生地を長く美しく保つための大切な工程です。

丁寧に手順を踏むことで、仕立てた後の着心地が向上し、長く愛用することができます。

水通しをする際の注意点

水通しを行う際には、いくつかのポイントに注意することで、より美しく仕上げることができます。

生地の状態をしっかりと見極めながら、慎重に作業を進めることが大切です。

特に、色落ちや縮み具合などは事前に確認しておくと安心です。

色落ちの確認

濃い色の反物は、水通しをすると色が落ちることがあります。

特に濃紺や赤系の生地は、染料が流れやすく、ほかの部分に色移りしてしまう可能性があるため注意が必要です。

水通しをする前に、反物の端切れなどを使って少量の水で色落ちしないか試してみるのがおすすめです。

端切れがない場合は、目立たない部分を軽く湿らせて、白い布やティッシュで押さえてみると、色が移るかどうかを確認できます。

色が落ちるようであれば、長時間の水通しは避け、手早く済ませるようにしましょう。

また、色落ちしやすい生地を水通しする場合は、ほかの布と一緒に浸けないようにすることも大切です。

色移りを防ぐため、単独で作業を行うことを心がけましょう。

水の温度に注意

水の温度が高いと、生地が縮みすぎてしまったり、色落ちしやすくなったりすることがあります。

そのため、必ず冷水または常温の水を使うようにしましょう。

特に、麻や木綿の生地は温度の影響を受けやすいため、ぬるま湯やお湯を使うと、思った以上に縮んでしまうことがあります。

自然な風合いを保つためにも、水温には十分注意が必要です。

気温が低い時期には、水通しをする際の水が冷たく感じることもありますが、温める必要はありません。

むしろ、低温の水のほうが生地へのダメージを抑えられるため、そのまま使用するのがベストです。

生地を引っ張らない

水通し後の生地は、水を含んでいるため柔らかくなり、縮みやすい状態になっています。

そのため、無理に引っ張って伸ばそうとすると、生地に歪みが出てしまい、仕立てたときにシルエットが崩れる原因になります。

特に、干す際にシワを伸ばそうとして強く引っ張るのは避けるようにしましょう。

自然な状態で干せば、生地本来の風合いが損なわれることなく、きれいな仕上がりになります。

反物を物干し竿にかけるときは、軽く手で整えながら干すと、乾いたときに余計なシワができにくくなります。

干す前に軽く叩いて整えると、より自然な仕上がりになるので試してみてください。

まとめ

反物の水通しは、仕立てた後に縮んでしまうのを防ぐために欠かせない大切な作業です。

特に木綿や麻の生地は縮みやすいため、事前に水通しをしておくことで、安心して仕立てることができます。

水通しは特別な道具がなくても、自宅で簡単に行うことができます。

ただし、色落ちや水温には注意しながら作業を進めることが大切です。

慎重に行うことで、生地の風合いを損なわず、美しい仕上がりになります。

適切な方法で水通しをすることで、より快適に着物や浴衣を楽しむことができます。

丁寧に手順を守りながら進めれば、仕立てた後も安心して着用できるので、ぜひ挑戦してみてください。

コメント