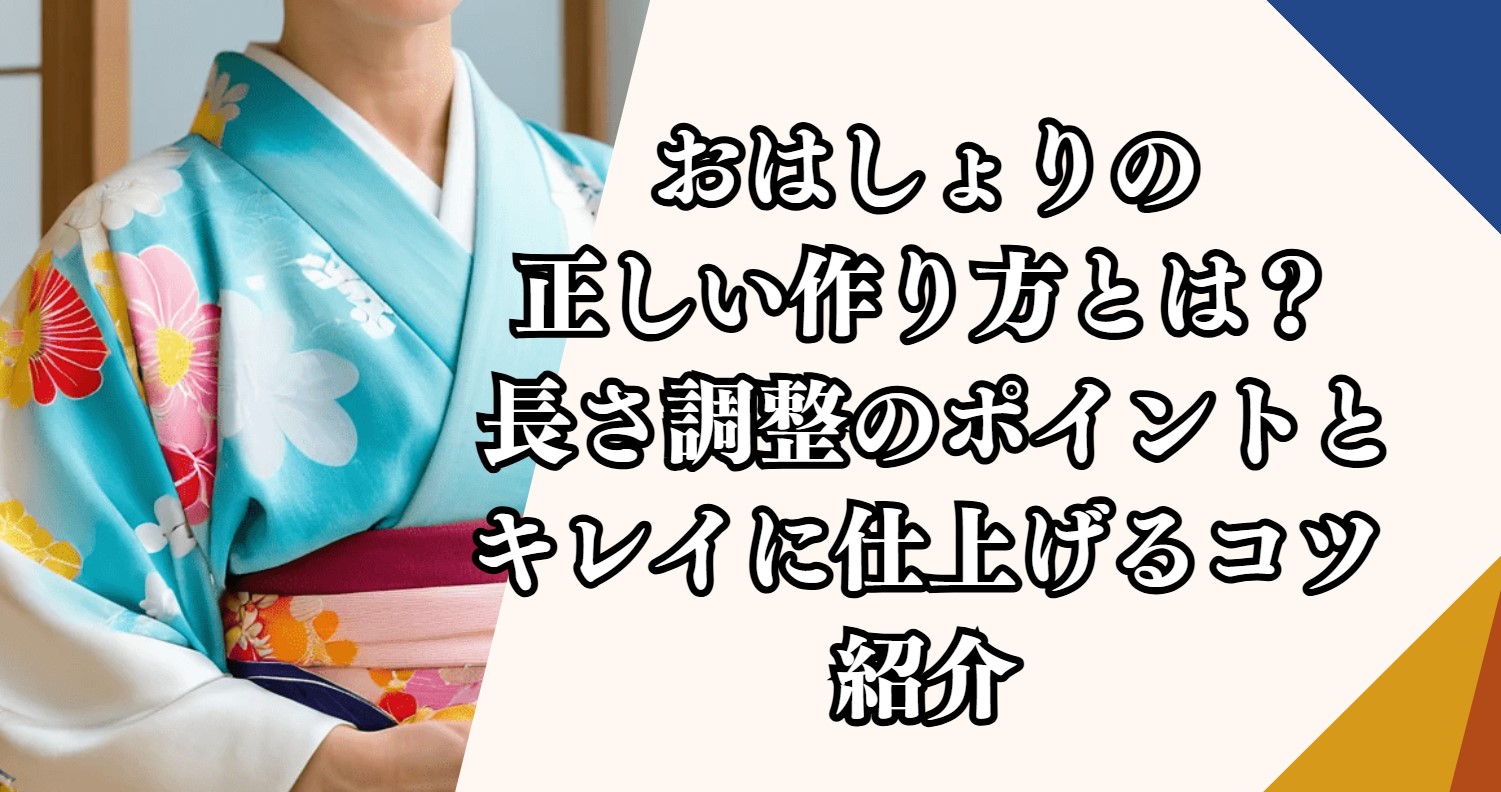

着物を着るとき、おはしょりを上手に作ることが大切です。

おはしょりがキレイに整っていると、着物姿がより美しくなり、着崩れもしにくくなります。

しかし、長さの調整が難しかったり、左右のバランスが崩れたりして悩むこともあるのではないでしょうか。

この記事では、おはしょりの基本的な作り方や長さの調整方法、キレイに仕上げるコツについて詳しくご紹介します。

おはしょりとは?

おはしょりとは、着物の余った布を腰の部分で折り返して作る部分のことです。

着物はもともと一人ひとりの体型に合わせて仕立てるのではなく、ある程度決まったサイズで作られるため、身長や体型に合わせて着丈を調整する必要があります。

その役割を果たしているのがおはしょりです。

女性用の着物では、おはしょりを作るのが一般的ですが、浴衣や男性用の着物には必要ありません。

浴衣はカジュアルな装いのため、腰紐の位置で長さを決める対丈(ついたけ)で着ることが多く、おはしょりを作らずに着ることが主流です。

男性用の着物も基本的には対丈で着るため、おはしょりは作りません。

おはしょりを作ることで、着丈の調整ができ、着物を長く愛用することができます。

たとえば、少し身長が変わったり、他の人が着ることになった場合でも、おはしょりの長さを調整すれば対応しやすくなります。

特に、姉妹や親子で着物を共有する場合、おはしょりを上手に調整することで、同じ着物を幅広い身長の人が着ることができます。

また、おはしょりがあることで、帯まわりのシルエットがスッキリし、上品な着姿を演出できます。

おはしょりを整えておくと、帯の下で布がたるんだり、余計なシワが寄ったりすることを防げるため、全体のバランスがよくなります。

特に、フォーマルな場では、おはしょりがきちんと整っているかどうかが着姿の美しさを左右する大切なポイントになります。

おはしょりの理想的な長さとは?

おはしょりの長さは、一般的に5~6cmが理想とされています。

人差し指の幅ほどを目安にすると、バランスのよい長さに整えやすくなります。

この長さを目安にすることで、着物と帯の間に程よい余裕が生まれ、スッキリとした着姿に仕上がります。

ただし、これはあくまで一般的な目安であり、着物の種類や帯の締め方によって最適な長さは変わります。

たとえば、訪問着や色無地などのフォーマルな着物では、おはしょりをコンパクトに整えることが求められるため、5cm程度の短めにすることが多いです。

一方、小紋や紬などのカジュアルな着物では、ややゆとりを持たせて6~7cmほどの長さにすることもあります。

また、体型によっても調整が必要です。

身長が低めの人は、長すぎるおはしょりを作ると全体のバランスが崩れてしまうため、やや短めにするとスッキリ見えます。

逆に、身長が高めの人は、おはしょりが短すぎると不自然に見えることがあるため、少し長めにするとバランスがよくなります。

おはしょりの長さが短すぎると、動いたときに着物が引っ張られ、着崩れしやすくなります。

特に、座ったり立ったりする動作の多い場面では、短すぎるおはしょりだと着物全体がズレやすくなってしまいます。

一方、長すぎると帯の下で布がもたついてしまい、シルエットが崩れる原因になります。

帯の下に余分な布が溜まると、帯の位置が上がりすぎたり、腰まわりが膨らんで見えたりすることがあるため、ちょうどよい長さに調整することが大切です。

理想的な長さに整えるためには、着付けの際に鏡を見ながらバランスを確認することがポイントです。

正面だけでなく、横からもチェックし、おはしょりの長さが均等になっているか、帯の下で膨らみすぎていないかを確認すると、よりキレイに仕上がります。

おはしょりの基本的な作り方

おはしょりをキレイに作るためには、基本の手順をしっかり押さえておくことが大切です。

おはしょりが整っていると、着物全体のシルエットが美しくなり、着崩れもしにくくなります。

まず、着物を肩にかけたら、裾の長さを決めます。裾が床につかない程度に調整し、前と後ろのバランスを整えます。

このとき、少し長めにしておくと、おはしょりを作りやすくなります。

裾の位置が決まったら、衿を体に沿わせるように整えながら、左右のバランスを見ていきます。

次に、上前と下前をしっかりと合わせ、腰の位置で腰紐を結びます。

腰紐を締めるときは、強すぎず、緩すぎない程度の力加減がポイントです。

強く締めすぎると動きにくくなり、緩すぎると着崩れの原因になります。

ちょうどよい位置で結んだら、結び目が目立たないように整えます。

腰紐を締めたら、おはしょりを整えます。余った布を腰紐の下で折り込み、手でシワを伸ばしながら形を整えます。

このとき、おはしょりが左右対称になるように意識すると、全体のシルエットが美しく仕上がります。

特に、前から見たときに左右の高さがそろっているかを確認することが大切です。

仕上げに、おはしょりの下側を軽く引いて、余分な布がもたつかないように調整します。

最後に帯を結ぶ前に、もう一度鏡を見て、全体のバランスを確認するとよりキレイに仕上がります。

おはしょりの長さを調整する方法

おはしょりを作ったものの、思ったより長くなってしまったり、逆に短くなってしまったりすることがあります。

着物の着丈や体型によっても長さが変わるため、鏡を見ながら細かく調整することが大切です。

仕上がりを美しくするために、それぞれの状況に応じた調整方法を紹介します。

おはしょりが長すぎる場合

おはしょりが長くなりすぎたときは、布を帯の中にしまう方法や、伊達締めを使って押さえる方法があります。

長すぎると、腰回りに余計なふくらみができてしまい、全体のバランスが崩れてしまうことがあるので、以下の方法で調整してみましょう。

まず、簡単にできるのが帯の中にしまう方法です。

おはしょりの上側を軽くつまみ、帯の下に入れ込むように整えます。

あまり深く押し込むと着物のシルエットが崩れることがあるため、少しずつ様子を見ながら調整するのがポイントです。

もう一つの方法が、伊達締めを使って長さを調整するやり方です。

おはしょりの中に手を入れ、布を上に持ち上げながら伊達締めを締めます。

こうすることで、おはしょりが長くなりすぎるのを防ぐことができます。

伊達締めを締める前に、おはしょりのシワをしっかり伸ばしておくと、仕上がりがスッキリします。

おはしょりが短すぎる場合

おはしょりが短くなってしまうと、帯の下から腰紐が見えてしまうことがあります。

短い状態では着崩れもしやすくなるため、適度な長さを確保できるように調整していきます。

まず、シンプルな方法として、おはしょりの布を少し引き出すやり方があります。

ただし、力を入れすぎると襟元や裾のバランスが崩れてしまうことがあるので、慎重に行うことが大切です。

もう一つの方法は、腰紐の位置を少し下げるやり方です。

通常よりもやや低めの位置で腰紐を結ぶと、おはしょりを作るための布の余裕が生まれます。

腰紐の位置を変える際は、前後のバランスを確認しながら調整すると、着崩れを防ぐことができます。

おはしょりの長さは、着物の美しいシルエットを保つためにとても重要です。

長さを調整する際は、鏡を見ながら少しずつ整えるようにすると、キレイに仕上がります。

おはしょりをキレイに仕上げるコツ

おはしょりを整える際、いくつかのポイントを押さえておくと、より美しく仕上がります。

ちょっとした工夫で着姿がスッキリと整い、着崩れしにくくなるため、ぜひ意識してみてください。

シワをしっかり伸ばす

おはしょりを整えるとき、最も大切なのがシワを伸ばすことです。

シワが残っていると、着崩れしやすくなったり、全体のシルエットがもたついてしまったりします。

特に、帯の下部分はシワが寄りやすいので、注意が必要です。

手のひらを使って布を滑らせるようにすると、簡単にシワを伸ばせます。

左右のバランスを見ながら、均等に整えることを意識すると、見た目もキレイに仕上がります。

「三角上げ」でスッキリ仕上げる

おはしょりが膨らんでしまい、腰回りがもたついてしまうことがあります。

そんなときにおすすめなのが、「三角上げ」という方法です。

この方法では、下前の布を少し引き上げて折りたたみ、三角形の形に整えます。

そうすることで、おはしょりのボリュームを抑えつつ、スッキリとした仕上がりになります。

また、三角上げをすることで着崩れもしにくくなり、一日中きれいな状態を保ちやすくなります。

腰紐やコーリンベルトで安定させる

おはしょりをキレイに仕上げるには、腰紐やコーリンベルトの使い方も重要です。

腰紐がゆるいと、おはしょりが時間とともに崩れてしまうことがあるため、適度な締め具合で固定することが大切です。

特に、コーリンベルトを使う場合は、アンダーバストの位置で留めると、おはしょりが安定しやすくなります。

しっかり固定することで、動いても崩れにくく、長時間キレイな状態をキープできます。

おはしょりが斜めになったときの対処法

おはしょりを整えたつもりでも、左右どちらかに傾いてしまうことがあります。

特に、左側が下がりやすいことが多いため、調整が必要になることもあります。

斜めになってしまったときは、下がっている側の腰紐を少し上に引き上げることで、まっすぐに整えることができます。

このとき、生地全体を動かしてしまうと、襟元や裾のバランスが崩れることがあるため、腰紐だけを調整するのがポイントです。

また、鏡を見ながら何度か微調整を行うことで、自分にとってベストな位置を見つけることができます。

おはしょりの仕上がりに悩んだときは、細かい部分を見直しながら調整してみると、よりキレイな着姿に仕上がります。

おはしょりなしで着物を着ることはできる?

おはしょりを作らずに着物を着る方法もあります。

この着方は「対丈(ついたけ)」と呼ばれ、裾を引きずらない丈で着ることが特徴です。

一般的に、浴衣や男性用の着物では対丈で着ることが多く、女性の着物でも特定の場面では取り入れられることがあります。

対丈で着るときのポイント

おはしょりを作らない場合、腰紐の結び方がとても重要になります。

おはしょりがない分、布が固定されにくく、着崩れしやすいためです。

特に、腰紐はしっかり締めて結ぶことがポイントになります。

また、対丈の着付けでは、着物の長さがちょうどよくなるように調整する必要があります。

丈が長すぎると裾を踏んでしまい、短すぎると足元が見えてしまうため、慎重に整えることが大切です。

対丈はどんな場面で向いている?

対丈での着付けは、カジュアルな場面では比較的取り入れやすい着方です。

例えば、旅館で浴衣を着るときや、自宅でくつろぐときなど、動きやすさを優先する場面では便利な方法といえます。

一方で、正式な場やフォーマルな着物では、おはしょりを作るのが一般的とされています。

おはしょりを作ることで着姿が整い、格式のある印象になるため、フォーマルな場面では避けたほうがよいでしょう。

おはしょりの歴史

おはしょりの文化は、明治時代になってから広まりました。

それ以前の江戸時代までは、着丈の長い着物をそのまま引きずる「引きずり」という着方が一般的でした。

特に、武家や裕福な家庭の女性は、長い裾を引きずることで優雅さを演出していました。

しかし、時代が進むにつれて、より活動しやすい着方が求められるようになりました。

特に明治時代に入ると、西洋文化の影響を受け、歩きやすさや実用性を重視する流れが強まりました。

その結果、着丈の長さを調整するためにおはしょりを作るスタイルが定着していったといわれています。

現在では、ほとんどの女性用の着物におはしょりを作るのが一般的です。

ただし、時代劇や舞台衣装では、昔ながらの「引きずり」の着方を再現することもあります。

場面によって着付けのスタイルが変わるのも、着物の魅力のひとつといえるでしょう。

まとめ

おはしょりは、着物を美しく着るために欠かせない要素です。

長さの目安や調整方法を知っておくことで、誰でもキレイに仕上げることができます。

最初は難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえて練習すると、自然とコツがつかめるようになります。

着物を着る機会があれば、おはしょりの作り方にもぜひこだわってみてください。

コメント